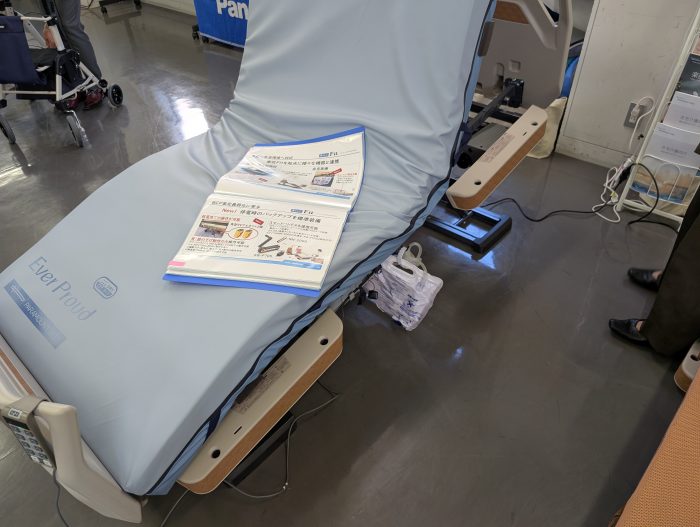

🌙 楽匠Fit(らくしょうフィット)で叶える「自宅にぴったりフィットする介護ベッド」

介護ベッドを使う方や介護する方にとって、「安心して使える」「部屋になじむ」「操作がわかりやすい」——

そんなベッドがあったらいいですよね。

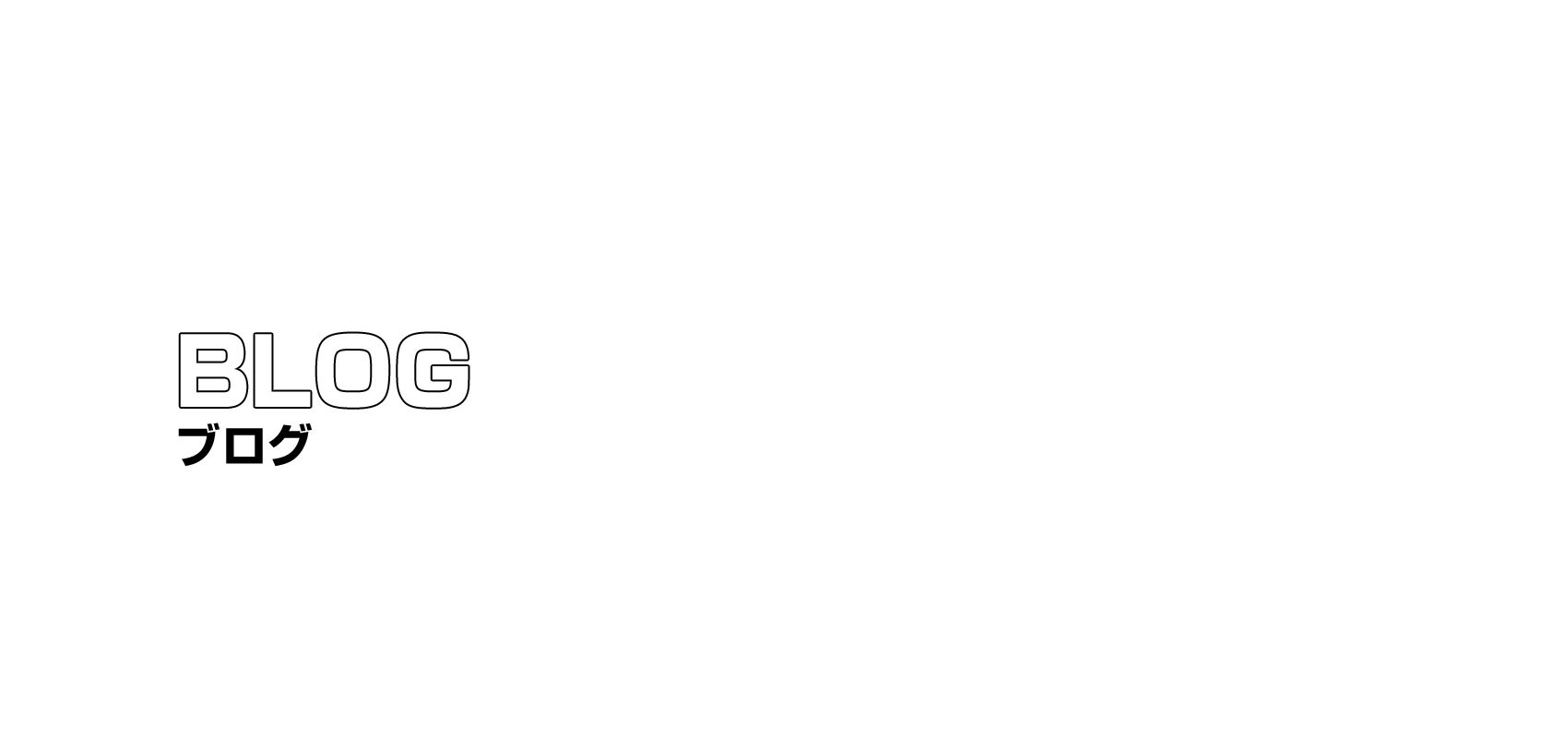

パラマウントベッドの後継機として登場した「楽匠Fit(らくしょうフィット)」は、

使いやすさとデザイン性の両方を兼ね備えた新しい電動ベッドです。

👵 対象者

- ご自宅での療養や介護をより快適にしたい方

- 低床タイプの安全なベッドをお探しの方

- 介護するご家族の負担を軽くしたい方

- 従来の介護ベッドに「デザイン」や「操作性」の物足りなさを感じていた方

✨ 特徴

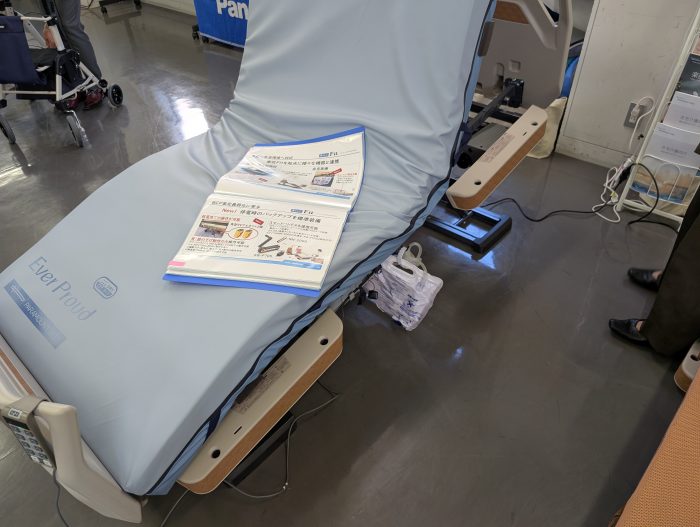

💡「ラクリアモーション」で背上げがFit!

背上げ動作を自然に行える「ラクリアモーション」を搭載。

体のズレや圧迫を軽減し、ラクな姿勢をサポートします。

📱 手元スイッチ・スマホ呼び出し機能

液晶タッチパネルや音声操作も可能。

ボタンのカスタマイズや呼出メッセージの使い分けができ、

スマートフォンからの呼び出しにも対応しています。

🛏 フットボードなしのパノラマデザイン

足元がすっきりして圧迫感がなく、寝室にもなじむデザイン。

床からの高さはわずか15cm。転倒リスクを軽減します。

🌈 タイプ展開

- Hタイプ:ラクリアモーション対応で、より快適に

- Xタイプ:低床タイプで安心・安全な寝室設計

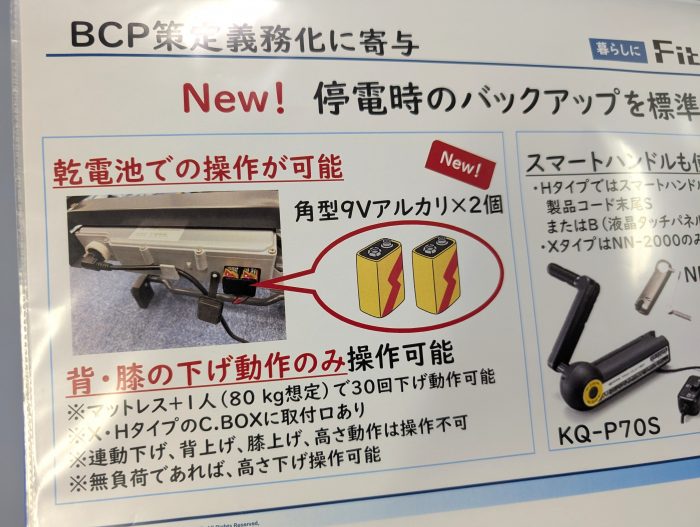

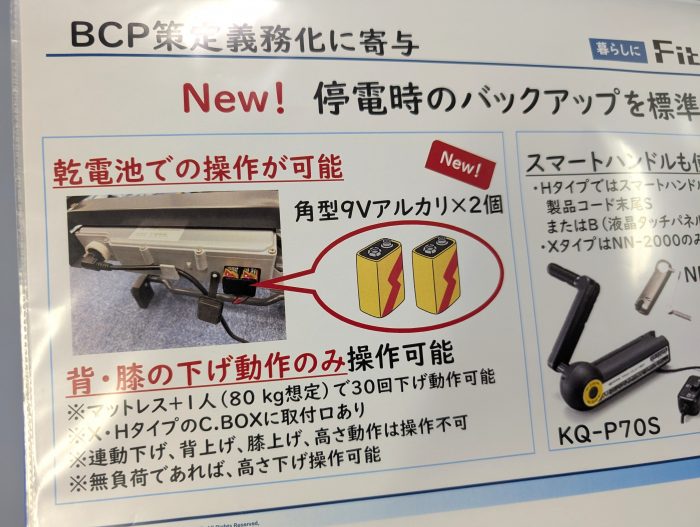

災害が起きた時などの停電時、ベッドが動かなくて困った時にもこの商品は電池の使用で一時的に動かすことができます!

🌷 まとめ

「楽匠Fit」は、機能・安全・デザインのすべてが“ちょうどいい”介護ベッド。

介護する人も、される人も、毎日の生活が少しラクになる。

そんな“Fitする安心”を、ぜひ体験してみてください!

気になる方はぜひ一度お問い合わせください!

豊田市、みよし市、知立市にお住まいの方

→はぁとる豊田へ 0565-63-5612

岡崎市、安城市、幸田町、西尾市、碧南市にお住まいの方

→はぁとる岡崎へ 0564-72-6210